青年美術家鞠瑤創作《新百子圖》:百子情態任天然

百子情態任天然

青年美術家鞠瑤解讀《新百子圖》創作理念

近日,“美在新時代——中國美術館典藏精品特展”(第三期)在北京舉辦。此次展覽中國美術館從8年來的館藏捐贈與征集作品中精選了近600件作品,涵蓋中國古代書畫、近代美術作品、國際美術大家精品。

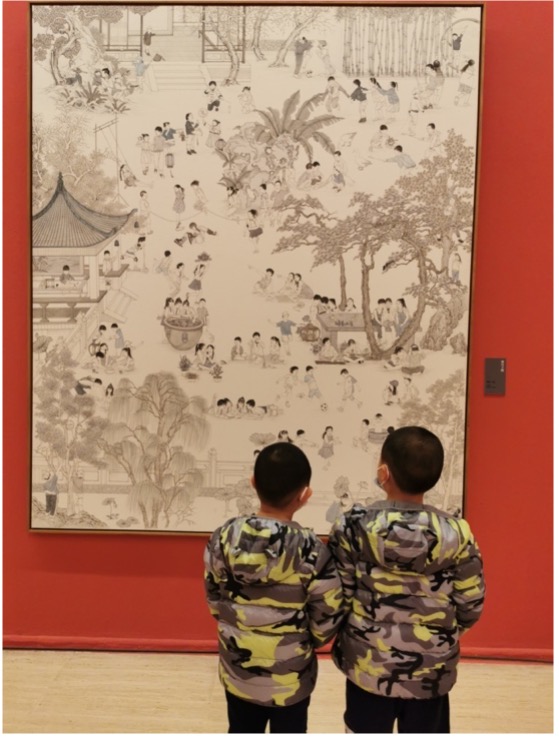

“美在新時代——中國美術館典藏精品特展”(第三期)展覽現場

此外,由民革中央、中國美術家協會、中國美術館共同主辦的慶祝中國共產黨第二十次全國代表大會召開暨第三屆“香凝如故”全國美術作品展也同期在中國美術館展出。展覽共展出90余件繪畫作品,其中部分藝術新秀的作品也凸顯其中,這些作品的題材廣泛多樣,無論山河新貌、家國大事,還是民生百態、都市見聞,作者們都能真誠投入,用樸素的畫筆描繪出砥礪、昂揚的時代圖景和美好、悠長的人間溫情,主題性與藝術性緊密通融;在藝術形式探索上也顯現出豐富多變的視覺面貌,從一些優秀作品中可以領略到飽含新意的創作視角和個性鮮明的藝術語言,具有新時代美術創作的樣式特征。

第三屆“香凝如故”全國美術作品展展覽現場

特別引人關注的有青年美術家鞠瑤,她的作品同時在這兩個展覽中嶄露頭角。其中的中國畫《窗邊》由中國美術館在2020年收藏,在此次中國美術館典藏精品特展(第三期)展出。此幅以“抗擊疫情”為題材的優秀作品,也曾在2022年3月份中國美術館典藏精品特展(第二期)中展出。而入選“香凝如故”全國美術作品展的中國畫《新百子圖》,也被評為此次展覽的優秀作品。我們特別邀請了青年美術家鞠瑤女士,對她的這幅新作品進行了深入的解讀。

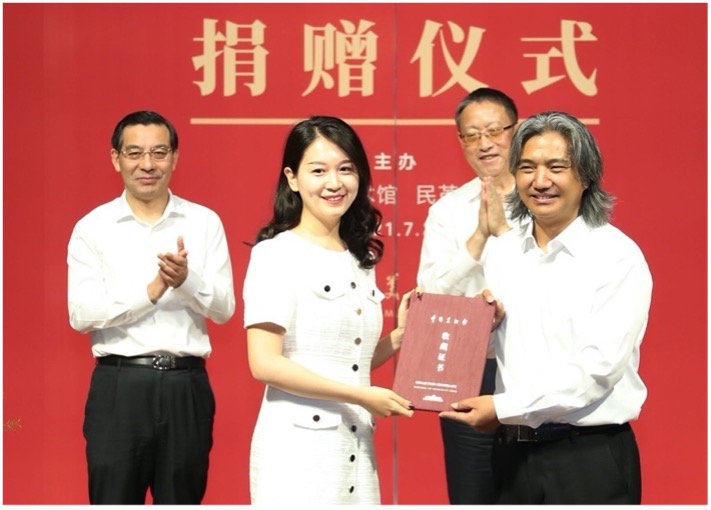

中國美術館館長吳為山給鞠瑤頒發作品收藏證書

《窗邊》在中國美術館“典藏精品特展(第三期)”中展出

百子情態任天然

青年藝術家鞠瑤解讀《新百子圖》創作理念

人口,是百子圖的核心,在以農業為基礎經濟結構的古代,人口對于家庭生存以及國家經濟都極為重要,然而在當今以工業為經濟基礎的信息化時代,“人口”仍然是關系到經濟發展和社會穩定的極為重要的因素,但古人“多子多福”的傳統觀念在當今社會已經基本被“摒棄”了,隨著生活節奏的加快和生活壓力的加大,現代人的生育壓力也隨之加劇,生養一個孩子往往需要傾注父母雙方兩家人的全部心力,而隨著社會競爭的愈演愈烈,每個家庭都希望能夠培養出一個具備競爭力的“優秀”孩子,教育成本隨之直線上升,又再次加劇了生育壓力。并且伴隨著女性社會地位與職權的上升,越來越多的女性渴望實現自我的社會價值而不僅僅是在家庭中“相夫教子”,“生育”又無形中成為了女性在社會競爭中的一道無法逾越的壁壘,迫使人們不愿多生。在這樣的形勢下我國2021 年全國自然增長率僅0.34‰,人口凈增長僅48萬,隨之而來的是人口老齡化問題、人口紅利消失問題、人口結構失衡問題……面對嚴峻的人口問題,政府出臺了諸多的政策,比如教育部的“雙減”政策、“三胎獎勵”政策、“學區房”政策等。作為中國畫實踐與理論研究的博士,我希望能夠通過關于繪畫理論的研究去體現社會、再現人文,激發我們以人文尺度對人類社會的存在狀態和發展趨勢進行批判性的思考,也希望我的繪畫創作能夠重拾傳統文化與藝術,呼喚民族的文化自信,實現中華民族的偉大復興。 張貼于節慶之日的“百子圖”是嬰戲題材繪畫的集合與升華,一直以來在人們的觀念中都是多子多福的吉祥圖式,然而通過我博士論文對于該圖式的研究,發現百子圖的出現與北宋末年嚴峻的人口問題息息相關,它是宮廷針對民間“不舉子”現象頒布的一種人口政策。然而百子圖又不僅僅是鼓勵民間生育的一種圖像,它其實是以繪畫見長的皇帝宋徽宗組織畫院畫工開創的、用以驅邪禳災和祈福國祚的祥瑞繪畫樣式,在類似某種祭祀活動的觀畫儀式上宣示天下,以顯豐亨豫大的祥瑞盛世。 百子圖作為一種繪畫樣式范例,與女孝經圖、九歌圖、蘭亭圖、七賢圖等諸多繪畫圖式一樣,經歷代流傳與發展,延續了近千年之久,但是發展至晚清及民國初年,百子圖逐漸成為了楊柳青和桃花塢年畫中的裝飾題材,盡管圖式內容變化并不大,但與其起源之初的面貌與功能已相去甚遠。時至今日,百子圖已幾近失傳,人們可能還知道胖頭娃娃坐在蓮花上寓意“連生貴子”、懷中抱著鯉魚寓意“連年有余”,卻鮮少有人知道這些圖像最早都出自百子圖,而百子圖中的圖像絕非僅僅是兒童嬉鬧這般單純,其實畫面中的每個活動、每組景致、每個器物都有著深厚的文化內涵,絕非簡單羅列,一幅百子圖中囊括了中國傳統的文化、習俗、宗教信仰、民俗活動、生活方式、服飾禮儀等等,而從百子圖歷朝的流變中我們又可以發現文化與習俗的傳承與變化。 因此,我決定用我的畫筆來描繪一幅二十一世紀的“新百子圖”,讓這一古老的圖式在新的時代復活并煥發新的生機。

圖 1 新百子圖 225×186厘米 紙本淡設色 2022年

“天無一日備四時,人無一母生百兒。”“百子”即一百名兒童,“四時”即春夏秋冬四個季節——生死榮枯,循環往復,在中國傳統觀念中四季是天道的視覺顯現,古人認為四季天象與國家的命運息息相關,秩序得當為瑞,秩序失常為災,而百子圖中順時而動的人物活動則體現了外部宇宙空間與人體內部空間的和諧,百子圖中的“百子”與“四時”便象征了圓滿與祥瑞。 畫面上半部主要表現的是冬季情景,主要描繪了四組圖像,即槍戰戲、除夕放炮竹、堆雪人、元宵節戲彩燈。

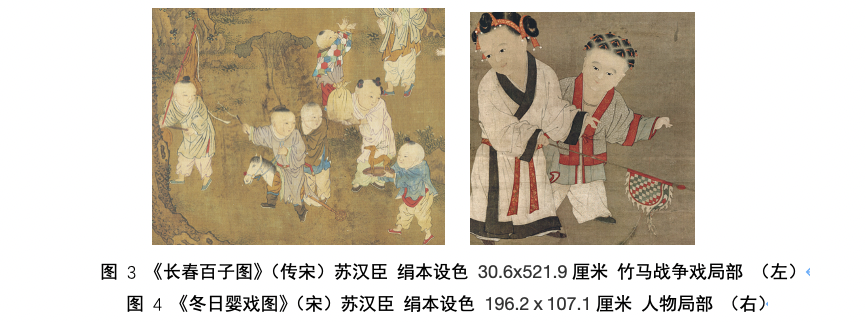

圖 2 《新百子圖》槍戰局部

左上角的五名兒童描繪的是當今兒童非常喜愛的模擬戰爭中槍戰的情景,四名兒童分別手持玩具戰槍,埋伏于山坡樹叢之中嚴陣以待,似乎“敵人“隨時會發起攻擊。而“戰爭戲”也是古代嬰戲圖中常見的一個主題,都是對于戰爭的模擬與聯想,不同的是古代兒童的“戰斗“情景是三五成群的嬰童一人手持軍旗,多人腿跨竹馬,或有敲鑼擊鼓,軍旗和竹馬是其中的關鍵元素,目前存世最早的兒童騎竹馬的圖像見于晚唐敦煌第9窟的壁畫,距今已有1200多年;軍旗是古代兒童的重要玩具和道具,見諸于大量的嬰戲圖和百子圖中,大多是有一條火焰腳的三角形旗幟。“竹馬”在當代兒童的“戰爭戲”中已然消失,但類似于“戰旗”之類的道具還仍然存在,所以在畫面中我設計了一個穿藍色連帽衫的男孩手拿旗幟,而這個旗幟的圖像便是來源于蘇漢臣(宋)的《冬日嬰戲圖》,類似這種“古今對話”的圖像設計在畫面中還有多處,這既是對于百子圖圖式的一種繼承,也體現了中華文化傳統與觀念的傳承。

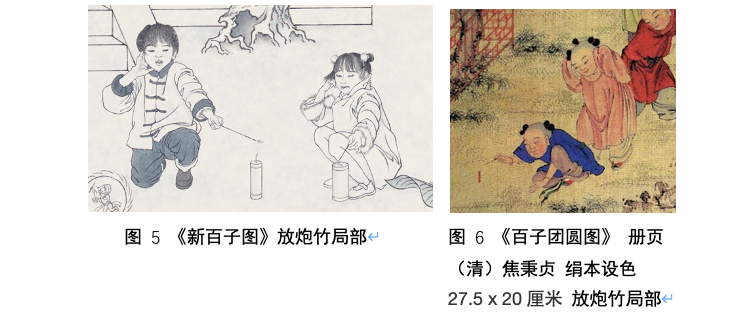

畫面上部建筑入口的前方描寫了兩名放炮竹的兒童,鞭炮感覺在下一秒便會被點響,煙花即將噴射而出,這里描繪的其實是除夕的節俗活動。王安石(北宋)的《元日》曰:“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。”,過年放炮,是最具標志性的中國節俗文化之一,最早源于南北朝時期元日驅鬼除崇的習俗,盡管現在城市為了防止環境污染,燃放煙花炮竹被禁止了,但是這仍然是孩子們非常喜愛的一項具有悠久文化傳統的除夕節俗活動。

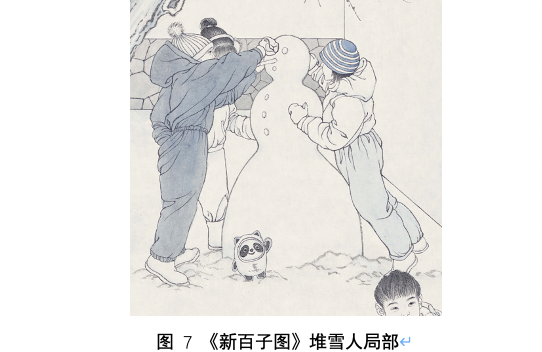

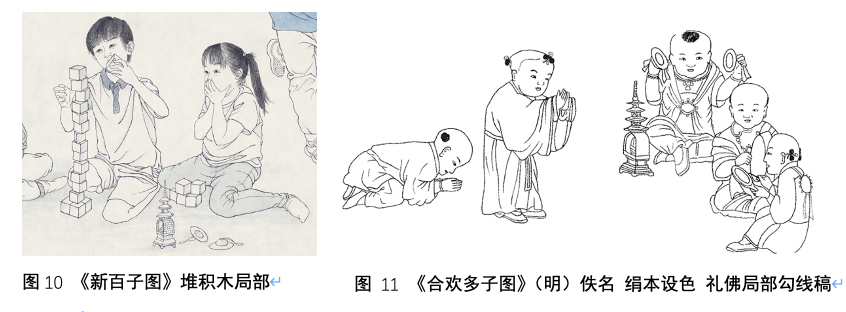

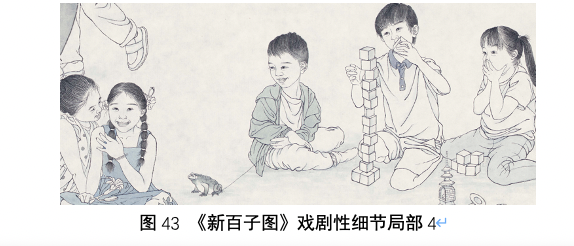

在放炮竹兒童的右上方描繪的是三名兒童堆雪人的情景,這是古今中外兒童都非常熱衷的一項冬日游戲活動,但在百子圖中此圖像具有更深刻的涵義。焦秉貞(清)曾繪《百子團圓圖》(冊頁),其中一幅描繪的便是兒童在冬日堆雪人的情景,但是這個雪人并非是我們常見的雪人樣貌,更像是一尊佛像,晚清畫家華喦在其系列作品《嬰戲圖》中曾摹仿焦秉貞的這幅畫,并題詩“兒童亦愛西天佛,破卻工夫雪作成。”,點明此圖像緣自“童子禮佛”這一嬰戲題材,而這是自唐始,在宋明時期極為流行的一種嬰戲圖圖像,體現了佛教對于民間風俗和繪畫藝術的影響。與這一宗教題材相近的圖像還有“聚沙成塔”,“筑塔”其實是佛教中一種積累功德的修性行為,據《大正藏》記載:“若于曠野中,積土成佛廟。乃至童子戲,聚沙為佛塔,如是諸人等,皆已成佛道。”童子聚沙成塔圖像最早出現在敦煌第23 窟北壁,明代篤信佛教的畫家陳洪綬曾繪《童子禮佛圖》或是這一題材最具代表性的畫作。后世的嬰戲圖和百子圖常見此類圖像的衍生圖,比如將“沙”換成“磚”,堆壘成塔后將佛像置于其中,童子跪拜于前,如《百子嬉春圖》(傳宋人)、《合歡多子圖》(明);或將佛塔作為把玩的物件置于身側,如《秋庭嬰戲圖》(宋蘇漢臣),這或許可以稱為當代兒童玩具積木的最早雛形。在這幅《新百子圖》的中下部亦繪有兩名兒童壘積木的情景,高高錯落壘起的積木似乎搖搖欲墜,男孩手持一塊積木意欲再添之,女孩緊張得捂住了嘴巴,而在女孩的前方擺放的便是一座內置佛像的佛塔和常常與它一同出現的饒鈸,而佛塔的圖像便是取材自明代的《合歡多子圖》,盡管它現在已不再是兒童把玩的物件,兒童也不再禮佛拜塔了,但卻可以通過圖像映射出這一游戲背后深厚的歷史文化淵源。

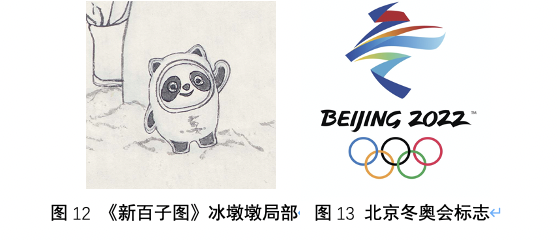

再說回“堆雪人”的圖像,拋開歷史的宗教特征,我也將當代的文化符號置于其中,在雪人的下方擺放了一個冰墩墩,這是2022北京冬奧會的吉祥物,是孩子們這一年冬季最為喜愛和追捧的玩具,也是屬于當代及后世所有中國人關于冬天的深刻的記憶,它是屬于這個時代的百子圖中的“新”的文化符號。

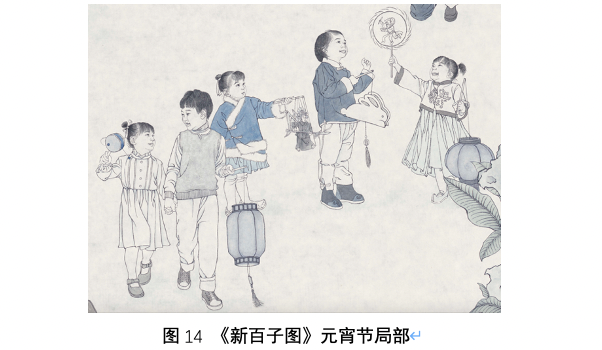

畫面中奇石的左上方描繪的是元宵節兒童嬉戲的情景,這也是除夕節后中國又一重要的傳統節日,描繪了五名兒童或手提彩燈和木偶,或手持撥浪鼓和魁星圖的情景,這一組圖像和旁邊“放炮竹”的圖像共同構成了清代百子圖中最常出現的表現年節喜慶歡騰的畫面圖像。元宵節,在道教信仰體系里亦稱上元節,元宵節鬧燈的習俗便與上元節燈會相關,同時它也與佛教“燃燈敬佛”的說法有關,高承的《事物紀原》記載:“西域十二月三十乃漢正月望日,彼地謂之‘大神變’,故令漢明燒燈表佛。”可見正月十五燃燈習俗最遲在東漢已傳入中國,至唐宋及后代花樣愈發繁多,這一節俗活動同時體現了道教和佛教對于中國民俗活動的影響。

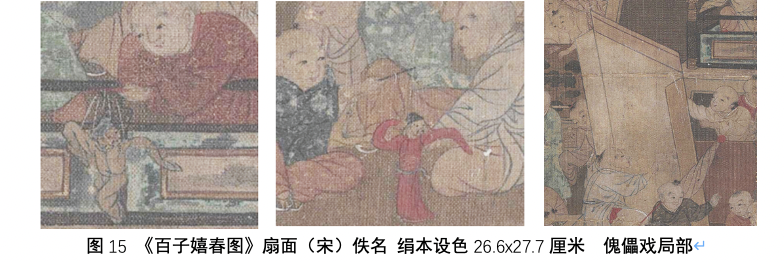

最中間的小女孩手中所提的木偶,也稱作懸絲傀儡,是在宋代極為流行的一種游戲,叫做傀儡戲,從《東京夢華錄》、《夢梁錄》、《武林舊事》等文獻的記載可知這是東京城中勾欄瓦肆里極為流行的一個表演節目,也是民眾喜聞樂見的把玩之物,在《百子嬉春圖》中共有三處描繪這類活動,而傀儡戲的形態除了懸絲傀儡,還有杖頭傀儡和傀儡影戲。傀儡本起源于漢代的“喪家樂”,具有慰藉亡靈的祭祀性質,后來逐漸演變成了雜劇節目,并與清明節迎春的黃胖、七夕節求子的摩睺羅、除夕儺儀里的人偶產生關聯,具有驅邪除災和求子的文化內涵,宋人亦多在入冬之際弄傀儡以此“乞冬”,祝愿來年五谷豐登。

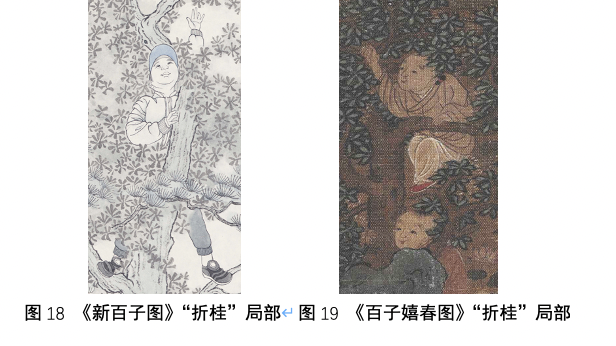

左側女孩手里拿的是幾乎每個中國小孩童年都玩過的撥浪鼓,據《事物紀原》記載,撥浪鼓在遠古部族時期已經被發明出來,后多作為器樂出現在敦煌壁畫的樂舞畫面中及佛教典籍中,具有濃郁的佛教色彩。 右側小女孩單手高舉魁星圖,魁星為青面獠牙鬼魅狀,左臂持斗環抱于胸前,右手高舉一只毛筆,左腳高抬。早在先秦時期的《呂氏春秋》中即以星宿“魁”比喻才華出眾之人,后來,“魁星”逐漸與科舉考試建立起聯系并成為“主文運、喻狀元”的象征,“奪魁”至今仍然常被比喻為高考中第或競賽奪冠,并在明清時期衍生出“奪盔”(取“盔”與“魁”的諧音)的嬰戲圖像,也是百子圖中常見的圖像。在這幅《新百子圖》的中部即描繪了一女童高舉頭盔奔跑,后面一個男童追趕的畫面,表現了登科致仕的傳統儒家思想,也表達了對于下一代的美好期許。與此相類的還有“折桂”,畫面右側描繪了一名童子攀樹折枝的情景,這既是古今兒童常見的嬉戲活動,也是百子圖中常見的圖像。桂樹在道教典籍的記載中是可以益壽修仙的神樹,后來因“桂花四出”的特質而寓意君子的高潔品格,由此逐漸演化出恭祝登科取第之祥語,如“唾手桂枝,近龍頭而中雋”,“折桂”便逐漸演化為科舉及第之辭。又因桂樹叢生的特點亦常用于象征子孫繁盛、家族興旺。

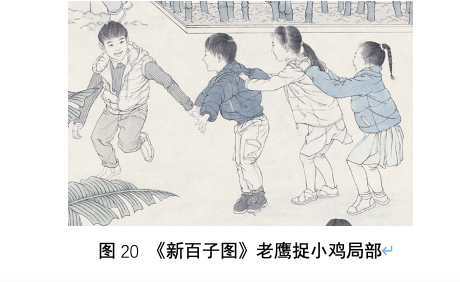

畫面中奇石的右上方表現了四名正在玩老鷹捉小雞的兒童,這個游戲出現于晚清民國時期,也是最晚成為百子圖圖式內容的圖像之一,并不具備特別的文化內涵,但是這個游戲卻是一個時代的童年記憶。如今的小孩已經很少玩這個游戲了,它可能很快就如同宋代風靡一時的推棗磨游戲一樣很快就要消失了,這個圖像在這里權當是一種紀念吧。

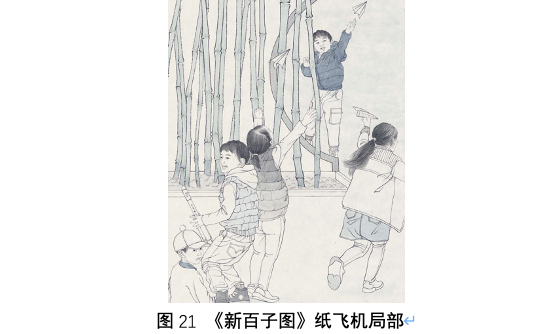

這組圖像的右邊表現了四名玩紙飛機的兒童,這個圖像是百子圖圖式里并不存在的,是新內容,描繪了這個時代的兒童幾乎都會折的紙飛機,這其實表現的是當代兒童對于飛翔和天空的幻想,類似于后面會講到的古代兒童放紙鳶的起源,兒童代表了人類的初期形態,因此兒童的很多行為與想法都反映了人類思想深層的本源欲望,而這個時代的中國人仍然懷揣著同古人一樣的“嫦娥奔月”的理想,所不同的是,今天的我們已經飛向了太空,登上了月球,這也是當代中國最為突出和璀璨的成就之一,是屬于這個時代的華彩,因此畫面中手持中國航天飛船模型的男孩盡管回望畫內庭院,但身體趨向這群追逐紙飛機的孩子們,一同奔向了另一個未知的畫外空間,寓意充滿希望的祖國未來。

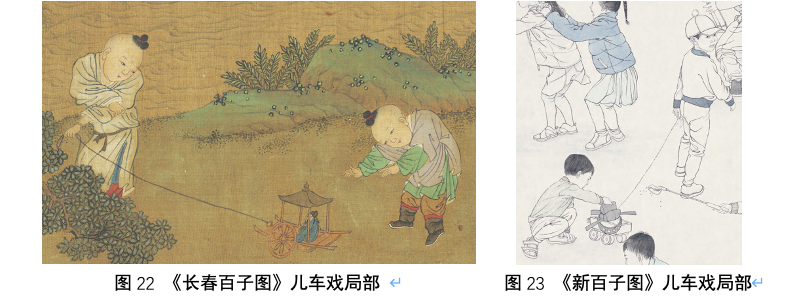

在這組“紙飛機”圖像的下方描繪的是秋季情景,分別刻畫了五組圖像,即兒車戲、戲鵝、觀畫、折桂(前文已述)和看VR。 首先是“兒車戲”,一名男童一邊手拉兒車向前走,一邊回頭張望,另一童子正在提拿車中之物。蕭齊王融《三月三日曲水詩序》曰:“稚齒豐車馬之好”,下注:“年五歲有鳩車之樂,七歲有竹馬之好。”自此騎竹馬與牽兒車便成為了兒童的特定形象,遼宋以前兒車形式多為鳩車(仿鳥形態);遼宋以后的形式多為四輪小車,兒童以線牽之;明清時期兒車開始出現更多形態的變體,比如將麒麟置于車上,曰“麒麟送子”;將象置于兒車之上,并在象背上放一瓶子,寓意“太平有象”;將官員的帽子和腰帶置于車上謂之“冠帶流傳”,所謂“圖必有意、意必吉祥”,是晚清吉祥圖案的主要表現形式,這幅畫中描繪的即為“冠帶流傳”,既是對于童子玩兒車的描繪,也是吉祥寓意的附和圖像。

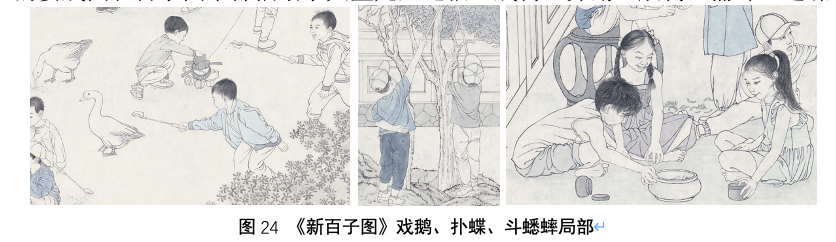

“兒車戲”旁邊描繪了三名“戲鵝”的男孩,兩人手持喂食的長柄勺奔向兩只白鵝,這是古今兒童都非常熱衷的活動,兒童的天性是親近動物的,歷代的嬰戲圖和百子圖中都描繪了大量兒童逗貓、戲狗、弄鵝、放鴨、捕蟬、追蝶等和動物嬉戲的情景,這也是百子圖的重要圖式內容,畫面左下角兩名童子持網撲蝶的情景和涼亭下方斗蟋蟀的情景都屬于此類圖像。鵝,是家畜,也是農耕社會的象征,又因“羲之愛鵝”的典故,象征了文人高士的超然情志和風雅清逸,而這也是百子圖的另一個圖式特征,即通過模擬成人的活動來表達儒家所推崇的文人雅士修身養性的品格,表現出中國傳統的教育觀念,相較于西方的教育觀,傳統的中國家長希望讓孩子接受知識與文化教育之后成長為具有儒者風貌與修為的有志之士,這是幾千年來儒家思想對于中國人品性塑造在教育方面的顯性體現,而這一特點在旁邊這組“觀畫”圖中表現得更為充分。

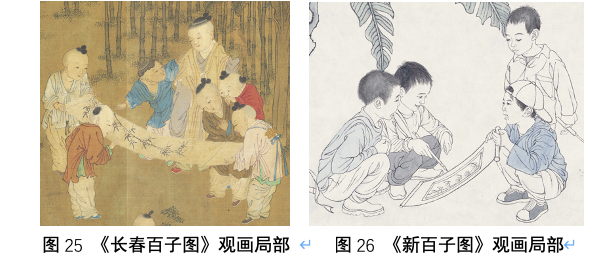

第三名戲鵝童子并未與鵝互動,他的注意力反而被旁邊觀畫的三個男孩吸引了過去,勺中的米粟撒了一地。而這組“觀畫”圖,其實與畫面另外三處的“弈棋”、“書寫”和“撫琴”共同構成了中國人耳熟能詳的、象征文人雅士標格的“琴、棋、書、畫”,這也是百子圖圖式的重要畫面構成。“畫”通常被描繪為“觀畫”而非“畫畫”,在古人的觀念中,圖像具有某種靈異的功能,類似于道教的符箓,特定的繪畫內容具有特別的功能,能夠護佑觀畫者,這也解釋了“觀畫”在宋代宮廷為何并不是簡單的文人雅集活動,而是具有祭祀性質的重大宮廷禮儀,畫中兒童所展之畫是竹子,與其后面的竹林環境相呼應,一方面因為竹子本身象征了文人寧折不彎的品質,同時其生長特點亦預示了兒童才學修養能夠“節節高”。

表現“琴”的圖像在連理松的底部,通常被描繪為一人撫琴一人聽琴,《新百子圖》中表現為一人撫琴側耳傾聽,一人彈奏吉他,體現出一種古今對彈的感覺。歷代繪畫作品中的“琴”通常被描繪為通體黑色的十三徽孔古琴,而“琴”在中國傳統文化中不僅僅是奏樂之器,而是禮樂制度的重要組成部分,儒家思想認為君王之樂對于民眾具有教誨與感化的作用,因此重在“聽”而非“彈”,此外琴瑟和鳴亦用于比喻君子之間的深厚情誼。

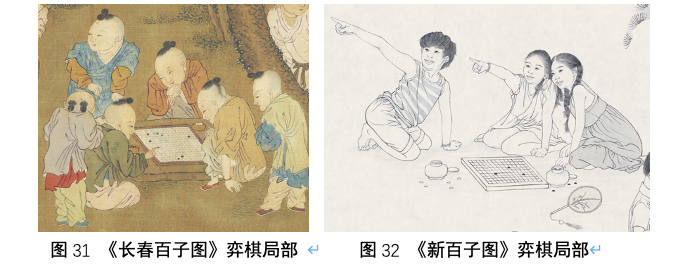

表現“棋”的圖像在畫面的中部,三名兒童圍坐于黑白圍棋棋盤兩側,這組圖像位于連接畫面左右兩側的中心位置,因此盡管這里表現的是“弈棋”情節,但人物的眼神和手指皆引導著觀者看向畫面左側的“奪魁”情景。圍棋,是極具中國文化特色的一項智力活動,起源甚早,古有堯造圍棋之說。黑白棋子象征陰陽,棋盤上的總路數是三百六十加一,象征一年之中的天數;由中心向四方各有90路,分別象征四季及每個季節的天數,可見小小的一方棋盤涵蓋了古人對于天地萬物的認識及運籌天下的謀略與博弈的智慧。

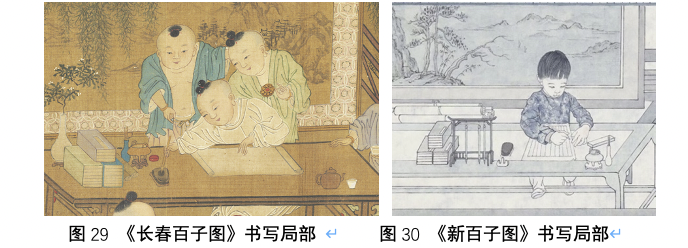

畫面左側涼亭中描繪的是“書”的情景,在繪畫作品中通常將其描繪成手持書卷或伏案書寫的圖像。書法藝術是中國所獨有的,漢字不是單純的表意符號,而是在筆墨的頓挫、轉折、提按間充滿了藝術的表現力與思想的張力,可以說是文人書法的藝術造詣催生了最具中國繪畫代表性的文人畫的產生,所謂“書畫本來同”。因此中國兒童在幼小識字階段都會或多或少地接受硬筆或軟筆的訓練,“字如其人”的觀念甚至讓書寫成為品性的外在標簽。而“琴棋書畫”也一度成為了培養孩子的一個標準,其影響時至今日。

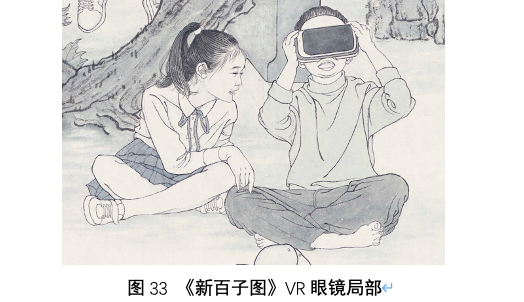

秋季場景的最后一個畫面在桂樹下方的奇石旁邊,描繪的是兩名兒童戴VR眼鏡體驗虛擬現實的情景,這部分也是百子圖的“新”內容。我們這個時代又常被稱作是信息化的網絡時代,電子產品和網絡充斥于我們日常生活的每分每秒,幾乎成為了如同空氣和食物一般必不可缺的元素,徹底改寫了我們的生活方式和思維模式。兒童的天性決定了他們對于新奇事物的喜愛,電子產品及相關的游戲和動畫幾乎取代了過往的所有玩具,成為了當代兒童的最愛。虛擬現實和元宇宙概念更是將我們引領到了一個更加富于想象力和創造力的未知世界,VR眼鏡作為這一技術的前端產品已經開始走進普通人家,成為了孩子們的新玩具。而除了看VR眼鏡,還有手機、平板電腦和兒童電話手表,這些電子產品都已經成為了當代兒童必不可少的“新玩具”,也都被描繪在了畫面中,作為這個時代的印證與記憶。

畫中的春季場景主要集中在畫面的左半部分,共描繪了12個情節,即蕩秋千、跳大繩、放風箏、玩飛盤、輪滑、騎滑板車、植樹、讀書、踢足球、捉迷藏、書寫和奪盔(前文已述)。

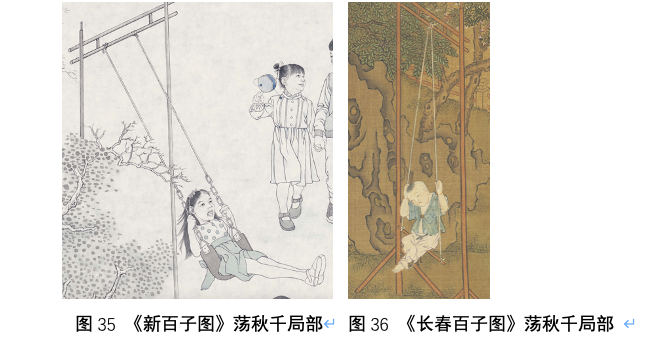

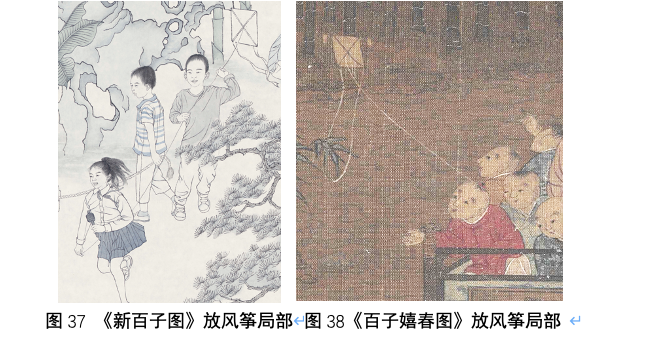

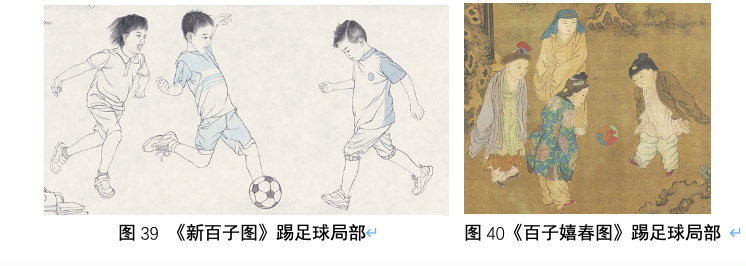

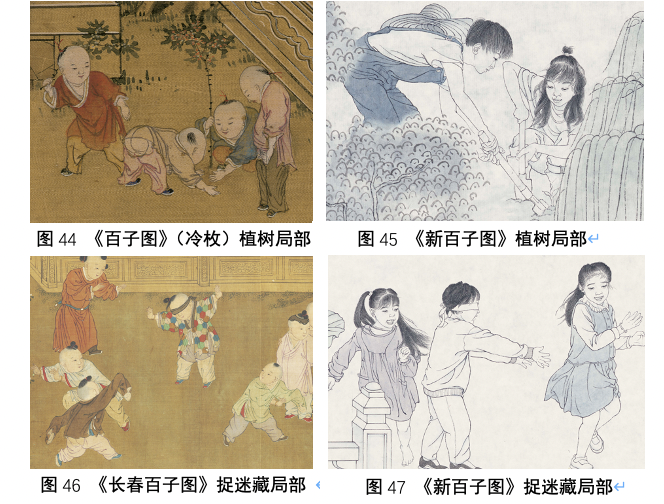

蕩秋千、放風箏和踢足球的情節其實是對于傳統百子圖圖式的繼承與保留,這三組圖像共同描繪的是清明節的節俗活動。蕩秋千是古代寒食清明節的一項重要節俗活動,起源于春秋戰國時期,本是北方戎狄的軍事訓練項目,至今在我國部分少數民族聚居的地區仍有流傳,具有除祓祈子和祭祀豐收的寓意,因其娛樂性質突出,清朝中后期逐漸成為平日里婦女兒童嬉戲娛樂的游戲,圖中描繪的秋千架正是宋畫中最常見的一種形制;放風箏也是古代寒食清明節的另一項重要節俗活動,風箏起源于春秋戰國時期,本是軍事偵察的工具,唐朝時成為清明節俗之物,具有除祓禳災的寓意,至今在我國南方地區仍有放鷂去晦氣的說法和習俗,圖中描繪的兩尾方形風箏的形制便選自《百子嬉春圖》中的相同情景;踢足球在古代又稱蹴鞠,起源于春秋戰國時期的齊國,漢代起便有“寒食蹴鞠”之說,而蹴鞠不僅是節俗活動,還是古代宮廷禮儀的重要組成部分,因為古代的蹴鞠運動以 “仁、義、禮、智、信”為行為準則和競技規則,是儒家精神的顯現和儒者風貌的生動刻畫。如今這三項活動已經幾乎與清明節關聯甚微,但仍然是孩子們極為喜愛的運動游戲。

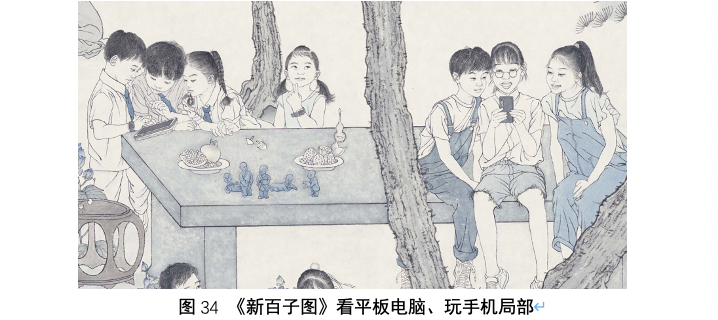

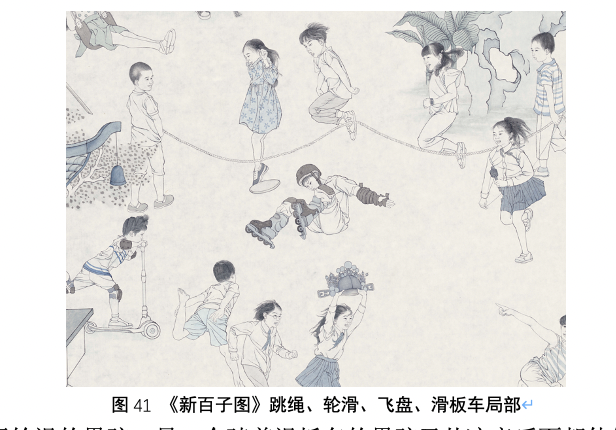

跳大繩,這項運動在我國已有一千多年的歷史了,唐朝時稱為“透索”,宋代時謂之“跳索”,明清時稱作“跳百索”,兩人牽繩并各執一端,然后快速搖動,眾人跳躍其上。至今跳繩運動仍然是中小學非常重要的一項體育活動。輪滑、飛盤和滑板車是百子圖中的“新”內容,也是除了跳繩以外當代兒童熱衷的幾項運動。畫面在這里設計了一個戲劇性的沖突,玩飛盤的男孩不小心將飛盤擊中了玩輪滑的男孩,另一個騎著滑板車的男孩又從涼亭后面朝他們快速沖了過來,男孩瞬間腳下不穩向后摔倒,卻把正在跳繩的男孩嚇得一跳老高,飛盤彈開又砸到前面跳繩的女孩的腳,嚇得女孩雙手抬起驚聲尖叫,這一幕被兩邊搖繩的男孩和后面跳繩的女孩看在眼里,不禁笑了起來。

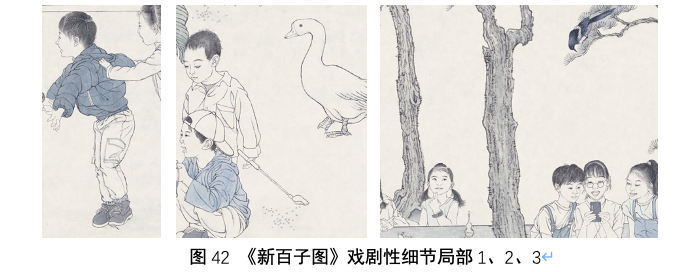

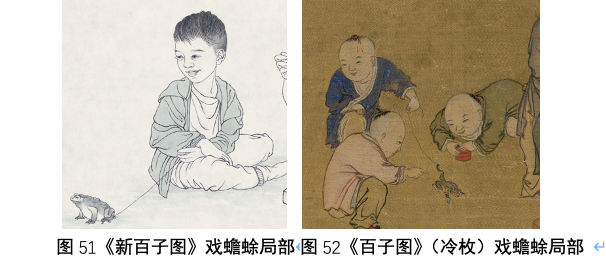

畫面中類似這樣的設計還有幾處,比如玩老鷹捉小雞的排在最前面的男孩右腳的鞋帶開了并被另一只腳踩住,身體側曲的姿態感覺下一秒就會被自己絆倒,而他的后面還連帶著兩個女孩;還有將米粟撒了一地的觀畫男孩,他身后的白鵝已然被地上的米粟吸引,右爪提起準備撲向專注觀畫的幾個男孩;另外,在玩手機的兒童頭上有一只喜鵲,它似乎也被手機上的內容吸引,折身低頭,似欲飛撲下來,而一側的小女孩似乎已經察覺到了,正在用手拍旁邊專注看平板電腦的女孩過來看呀;還比如堆積木的男孩正準備在搖搖欲墜的積木塔上再添一個,而積木塔似乎隨時都有轟然倒塌的可能,而他旁邊的男孩的注意力完全被他手中的蟾蜍帶走了,頑皮詭黠地想用手中的蟾蜍戲弄一下旁邊插花的女孩,而兩個女孩正在說著悄悄話,對身后的蟾蜍全然沒有察覺。還有前面提到的放炮竹,都屬于畫面中額外設計的故事情節,而這樣設計的目的是增加畫面的趣味性和可讀性,感覺這一秒的畫面是靜止的,而下一秒就會翻騰熱鬧起來,而這也正是頑皮活潑的兒童的狀態,是百子圖異于其他人物畫的特質所在。

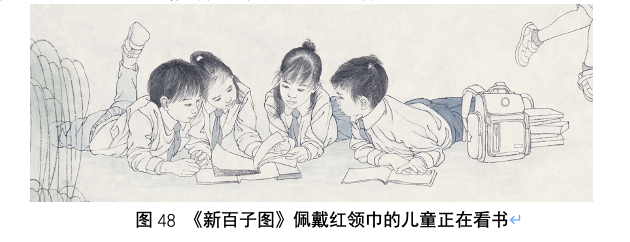

再說回畫面的春季情景,除了前文講述過的書寫和奪盔,春季畫面還有植樹、捉迷藏和讀書。植樹和捉迷藏是傳統圖式內容,讀書屬于“新元素”,因為盡管自北宋的三次興學運動后,尤其是宋徽宗開創了公立小學制度以后,兒童教育得到了社會的普遍重視,但不得不承認的是,兒童接受教育仍然是屬于士大夫和上層階級的權利,普通老百姓家的孩子,尤其是女孩子,還是很難接受教育,沒有上學的權利。但是在當今的社會,兒童教育得到了國家和社會群眾的空前重視,國家推行九年義務制教育讓各個階層的兒童都可以學習文化課掌握知識,每個家庭在孩子的培養和教育方面也幾乎都是傾其所有,女孩也擁有了和男孩一樣的受教育權利,“學生”這個稱呼幾乎可以成為“兒童”的代名詞,而除了課本和書包,中國學生最突出的標志莫過于紅領巾了,它承載了中國特色的歷史文化,也是這幅新百子圖的突出標志。

畫中的夏季場景主要集中在畫面的中間和下半部分,共描繪了13個情節,包括斗蟋蟀、斗草、照缸觀魚、插花、戲蟾蜍、搭積木、弈棋、看平板電腦、玩手機、彈琴、浴佛、浴嬰和戲水采蓮。 夏季情景其實集中圍繞表現的是端午節和七夕節節俗活動。斗草、戲蟾蜍、插花、浴嬰、照缸觀魚都是傳統的表現端午節的圖像,也是百子圖圖式的重要組成部分。

斗草,也稱斗百草,是自南北朝時期已有的端午節俗,具有蠲除災病和祈子的文化內涵,現在逐漸發展成秋日里拔葉根的游戲,是自古至今兒童都熱衷的游戲活動;戲蟾蜍,現在幾乎不再有兒童將細繩綁于蟾蜍腿上提繩戲之了,但是我還是將這一圖式內容沿襲了下來,因為這既是自宋至清百子圖中極為常見的圖像,也因為蟾蜍身上集合了太多了中國傳統觀念——首先蟾蜍大腹多子,常寓意子孫繁盛;另據《淮南子》記:“鼓造辟兵,壽盡五月之望”,鼓造即蟾蜍,它具有“辟兵”的奇效,可保天下太平;中國的神話故事中一直流傳著日中有金烏,月中有蟾蜍,因此月宮也稱“蟾宮”, 而古人常以“蟾宮折桂”來寓意科舉及第,將蟾蜍與登科取仕聯系起來,表達了對于兒童未來的美好希冀,同時蟾蜍亦寓意長壽和富貴。

端午供花,是自宋代始宮廷和民間都極為流行的一項節俗活動,據《西湖老人繁勝錄》記載:“尋常無花供養,卻不相笑,惟重午不可無花供養。”而最具代表性的節令花卉當屬菖蒲、蜀葵、石榴花、梔子花、萱草花、茉莉花等,目前存世的宋代嬰戲圖中大部分描繪的都是夏日情景且多與端午節相關,在這幅畫中描繪了梔子花、菖蒲,還有當代人熱衷于在端午節插的艾草,女孩頭上插的是茉莉花,應和了文獻中記錄的宋代端午節城內外頭戴茉莉花者“不下數百人”,而女孩手中拿的是萱草花,這個花在古代的涵義是“宜男”,除了是端午節令花卉,也具有祈子的寓意。古人認為五色象征了金、木、水、火、土五行,可以鎮住端午節出沒的鬼魅邪氣,因此會在這一日供養五彩的花卉,并且端午節令之物多為“五色”,比如《夢梁錄》中記載的五色水團、五色瘟紙及兒童佩戴的五色縷,畫中頭插茉莉的女童和弈棋的女童手腕均佩戴了象征驅邪逐疫的五色縷。

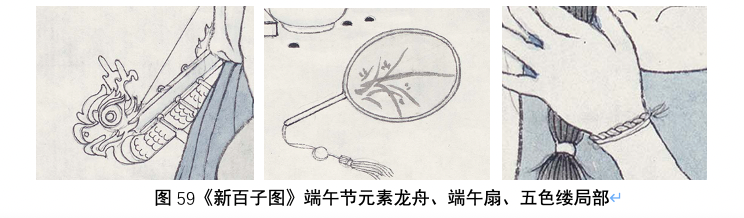

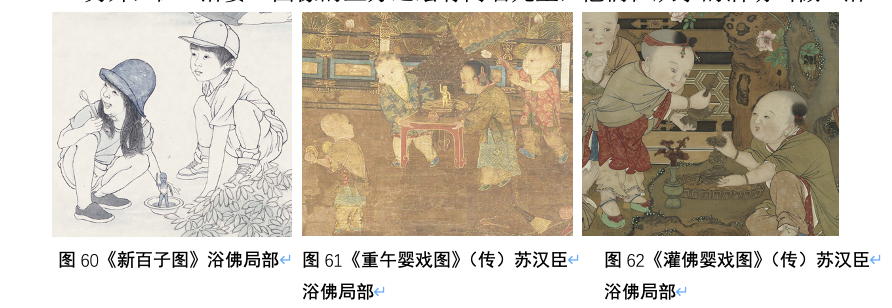

端午浴嬰,源自五月初五沐浴蘭湯的風俗,此風俗在戰國時期既已存在,人們相信在五毒之日用采集的草藥沐浴,能夠抵御邪體病毒入侵,后來人們在端午這一天給兒童沐浴,也是希望借此保佑孩子能夠健康成長。“浴嬰”、“洗兒”在宋代時發展成為一種儀式,一般在嬰兒滿月時舉行,“孩兒坐盆”的圖像也逐漸成為預祝生產順利和宜男的吉祥圖案,與此相類的“照盆孩兒”在宋代極為流行,也是百子圖和嬰戲圖的重要圖式內容,浴盆逐漸變成了水缸,兒童圍繞在水缸周圍向內觀望,水缸之中亦常常繪制象征魚水交歡和多子的金魚游弋其間。這幅《新百子圖》中除了在畫面的右下方描繪了“孩兒坐盆”的沐浴情景,也將由此衍生的“照缸觀魚”情景描繪在了畫面的中部,四名兒童圍繞在水缸邊,缸內的兩條魚圍合成太極的形狀,暗喻中國傳統文化中的陰陽,代表了生命的衍續。除此以外,還有水缸左邊女孩身后藏的龍舟和弈棋女孩手邊的畫扇,這些都是端午節令之物,競渡是一種驅邪的儀式,而端午扇也稱“避瘟扇”,在炎炎夏日具有驅邪禳災的寓意和功效。

另外,在“浴嬰”圖像的上方還繪有兩名兒童,他們在從事的活動叫做“浴佛”,這是在古代浴佛節兒童常常會做的一個活動,一金色盆中擺放一個小金人,一手指天一手指地,這是典型的佛之子的形象,兒童將水注于其頂,水流延其身緩緩流入金盆中,謂之“浴佛”,也是百子圖和嬰戲圖中常見的題材,隨著浴佛節的消匿,此項活動也變得極為罕見了,但我仍然把它描繪了下來,因為古代浴嬰的儀式很可能與西域流傳進來的沐浴佛之子的儀式有著密切的相關性,盡管目前沒有確鑿的史料查證此說,但(傳)蘇漢臣繪制的《重午嬰戲圖》中一個重要的內容便是眾兒舉行浴佛儀式,或可以從側面佐證此猜想。

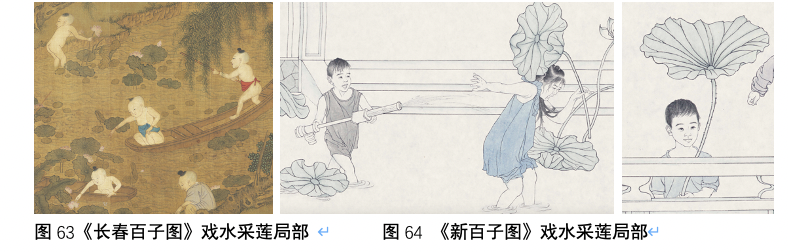

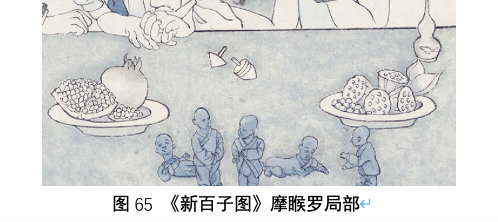

畫面下部“戲水采蓮”的圖像和石桌上擺放的摩睺羅泥偶表現的是七夕節節俗。畫面底部兩名在蓮花池中戲水的兒童和一名擎荷葉岸邊觀望的兒童,這里其實再現了敦煌石窟里大型凈土變壁畫中八寶蓮花池中化生童子戲水采蓮的情景,這亦與百子圖的起源有深刻的淵源,體現了佛教對于繪畫藝術的影響。化生童子可以說是后世“連生貴子”圖像的最初本源形態,于蓮花之中“花生”而出寓意重生,唐朝時逐漸發展成婦人祈子的圖像,而童子手持荷葉的形象又在宋代成為七夕節婦女求子的泥偶,被稱為“摩睺羅”,根據《東京夢華錄》的記載,人們誤以為“摩睺羅”的形象便是“手持蓮葉的童子”,但其實摩睺羅更多的時候被稱作“泥孩兒”, 是泥塑童偶,手持荷葉或僅是其中一種形象,多被兒童摹仿,女子在七夕節常將此物與瓜果等物置于臺上供于月下以求好姻緣或祈子,畫中石桌上的石榴、蓮子、泥偶便再現了七夕節的這一情景。蓮花、荷葉、蓮池是百子圖及嬰戲圖中最為主要的環境元素,見諸于大量的繪畫作品中,而“戲水采蓮”也成為了百子圖中唯一虛構的兒童游戲活動。

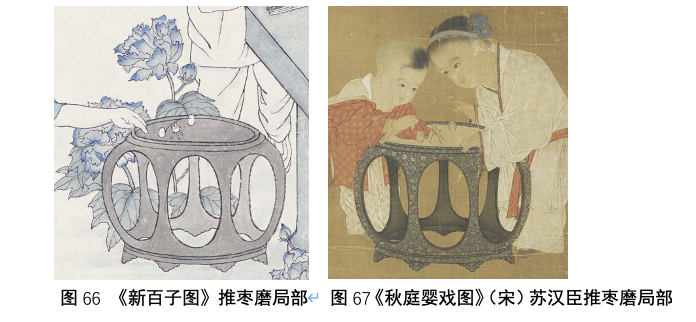

另外在石桌的旁邊有一個圓凳,上面所畫之物是在宋代十分流行的推棗磨,石凳旁邊是芙蓉花,這里其實再現的情景便是嬰戲圖的鼻祖蘇漢臣的那幅聞名于世的《秋庭嬰戲圖》(宋),這也是最具代表性的嬰戲繪畫,畫中玩推棗磨的男孩和女孩已經不在了,空留下還在棗核上空轉的棗仁,似乎是穿越了千年的時光來到了今天,進入了這幅《新百子圖》,盡管這個游戲現在已經消失了,但是把它畫在這里,算是溯源,也算是致敬吧。

畫中的兒童活動體現了鮮明的中國傳統節令習俗,除了元宵節,除夕、清明、端午、七夕在古代皆具有祈福禳災、豐收祈子的祭祀性質,并且圖中所描繪節俗活動多兼具求子與禳災的雙重性質。另外這些活動也深刻地體現了儒家思想以及宗教對于中國傳統世俗生活及觀念的影響。而除了四季中的人物活動,百子圖中的空間背景也蘊含了深刻的內涵。

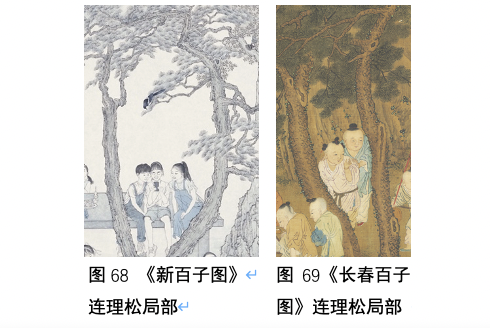

百子圖中空間是集四方與四時祥瑞景致于一體的中式傳統苑囿空間,象征了天下四方,與四時天象相呼應,體現了中國人傳統的祥瑞空間觀。《新百子圖》的背景空間延續了中式的苑囿空間特征,祥龍怪石為山,澄澈荷塘為水,是江山的縮影亦是祥瑞的征兆。此外圖中植物景觀亦與四季相呼應,比如春季的垂柳;夏季的蓮花;秋季的桂樹和冬季的白梅等。而這些植物景觀亦飽含寓意,比如畫面右側兩株根部相接、樹冠松枝相交的松樹便是典型的“連理松”,而“木連理”自漢代起便是祥瑞征兆,預示國家的強大、和平和統一,后世的發展過程中又衍生出象征美好感情及君子之間惺惺相惜的內涵,畫面中兩松之間三童子并肩其中,也同時表現了君子同心同德的涵義。蘇漢臣(宋)的《長春百子圖》中亦有此類描繪。

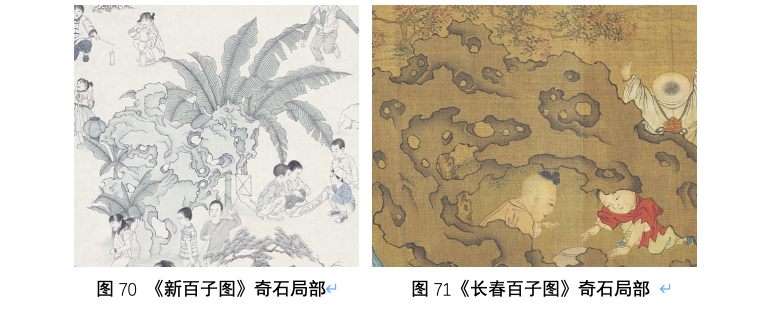

另外,在畫面上部中心描繪了湖石與芭蕉葉的組合景觀,這是古代百子圖和嬰戲圖中非常常見的景致描繪,湖石體現了古人的石崇拜文化,庭院之中埋石能夠辟邪驅災,同時也與原始的生殖崇拜相關,具有祈子的寓意。而瘦、皺、透、漏、丑的奇石自古便是祥瑞的征兆,宋徽宗曾御制《祥龍石圖》來表現艮岳中的奇石,而“石中有明”更是上瑞之兆,即石中的鏤空自然地呈現出兩小一大的形狀,如同漢字“明”。畫中的這塊湖石便被描繪成了典型的祥瑞奇石。

祥龍怪石、河岸垂柳、連理雙松、茂林修竹、芙蓉茉莉、澄明曲水、苑墻白梅象征了天下四方,與四時天象相呼應,構建出了豐盛、祥瑞、有序的時空環境。 三五成群的兒童按四季節令被安排在豐茂的苑囿空間之中——在清明有秋千風箏與楊柳依依;在端午有戲蟾童子與照盆孩兒,也有蜀葵花開與菖蒲蔥蔥;在七夕有手持荷葉的摩睺羅,也有戲水采蓮的嬉鬧童子;在除夕有彩燈與炮竹,也有苑墻上點點的白梅;其間亦有小兒撫琴、弈棋、書寫、展畫;竹馬小兒的吶喊聲與奪盔童子的喧囂聲遙相呼應;夏日頭插的茉莉與秋日的桂花香氣連漪,曲水流觴環繞奇石——萬物有序,豐盛太平,天象得當,這便是百子圖中所描繪的太平祥瑞盛世。 作者介紹

鞠瑤,清華大學美術學院博士后(合作導師:魯曉波教授),美術學博士。 本科畢業于清華大學美術學院;碩士畢業于英國倫敦藝術大學;博士畢業于首都師范大學(導師:孫志鈞教授)。 2019年6月,作品《望》入選“同工異境”中國工筆畫作品邀請展; 2019年7月,作品《春》入選“心象物象”新水墨沙龍展第二季; 2020年8月,系列作品《凝》入選“游于藝”全國中國畫作品邀請展; 2020年9月,作品《窗邊》入選“香凝如故”第二屆全國美術作品展,并獲第六名; 2020年12月,本人入選《中國當代藝術文獻》年度藝術家 2021年5月,作品《巴鹽漢子》受邀參加“永遠跟黨走——慶建黨100周年中國畫學術邀請展”; 2021年7月,作品《每天》入選“慶祝中國共產黨成立100周年暨第二屆‘風雨同舟’民革全國書畫展”; 2021年8月,文章《關于“百子圖起源于百子帳”的駁議》發表于《裝飾》雜志(美術類核心期刊); 2021年8月,作品《窗邊》被中國美術館收藏; 2022年2月,文章《宋高宗對南宋畫院藝術的影響》發表于《美術觀察》雜志(美術類核心期刊); 2022年3月,作品《窗邊》作為館藏作品,再次入選中國美術館“美在新時代——中國美術館典藏精品特展(第二期)”; 2022年9月,作品《新百子圖》入選慶祝中國共產黨第二十次全國代表大會召開暨第三屆“香凝如故”全國美術作品展,并被評為優秀作品; 2022年11月,作品《窗邊》作為館藏作品,再次入選中國美術館“慶祝二十大勝利召開 美在新時代——中國美術館典藏精品特展(第三期)”; 部分作品

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞:

責任編輯:孫知兵

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

如有問題,請聯系我們!

- 熱資訊!大部地區將出現大范圍雨雪、大風、2023-01-11

- 環球快報:券商員工違規炒股 監管出手清理2023-01-11

- 【環球報資訊】2022年新能源車滲透率翻番 2023-01-11

- 政策利好頻發 房企流動性緊張趨緩2023-01-11

- 每日看點!明星私募展望2023年投資:一個值2023-01-11

- 【當前熱聞】四大證券報精華摘要:1月11日2023-01-11

- 環球即時:艾隆科技:1月10日獲融資買入27.2023-01-11

- 全球今日訊!青云科技:1月10日融券賣出金2023-01-11

- 西力科技:1月10日獲融資買入29.88萬元2023-01-11

- 空客2022年共交付661架民用飛機2023-01-11

- 寶馬去年在華純電動車銷量增長91.6%2023-01-11

- 【環球速看料】中科軟董事長左春: 穩健“2023-01-11

- 要聞:傳藝科技:已向兩輪車和儲能客戶送出2023-01-11

- 天天熱議:華龍證券IPO獲受理2023-01-11

- 要聞速遞:平安i貸貸款逾期21年多久上征信2023-01-11

- 捷報!中國長城擎天EF860雙路服務器成功斬2023-01-10

- 從香氣重新定義云南茶飲的代表作——麒麟大2023-01-10

- 微動態丨盛迅達擬出售對華立科技全部持股 2023-01-10

- 北水動向|北水成交凈賣出0.06億 內資無懼2023-01-10

- 環球新動態:田野股份:目前與匯源無合作,2023-01-10

- 新城發展:新城控股2022年累計合同銷售金額2023-01-10

- 城投“驚雷”:誰為托底者托底?2023-01-10

- 天天微資訊!特斯拉上海超級工廠2022年各車2023-01-10

- 百度李彥宏:自動駕駛率先進入商用的很可能2023-01-10

- 當前資訊!百度李彥宏:交通網絡智能化改造2023-01-10

- 杭州市委書記劉捷調研螞蟻集團等企業2023-01-10

- 焦點觀察:乘聯會秘書長崔東樹:特斯拉降價2023-01-10

- 南充冬菜(宜賓芽菜配燃面味道一絕!本溪豆2023-01-10

- 北京天寧寺(天寧寺橋下空間提升利用試點探2023-01-10

- 【環球新視野】公司前線|嶺南股份新增“數2023-01-10

精彩推薦

- 熱資訊!大部地區將出現大范圍雨雪、大...

- 要聞速遞:平安i貸貸款逾期21年多久上征...

- 北水動向|北水成交凈賣出0.06億 內資無...

- 城投“驚雷”:誰為托底者托底?

- 世界今熱點:豪宅市場冰火兩重天,透露一...

- 天天百事通!華潤置地獲授35億港元定期...

- 上市房企重組首單細節曝光 陸家嘴三年...

- 今亮點!新城控股:2022年商業運營收入10...

- 招商蛇口開年“動刀”,重倉城市重新布陣

- 天天最新:吉大正元: 招商證券股份有限...

- 【天天新要聞】禹洲集團2022年銷售額356...

- 央行:2022年住戶貸款增加3.83萬億元

- 天天觀焦點:遠洋集團2022年協議銷售額1...

- 前沿熱點:央行:引導優質房企資產負債表...

- 全球快看點丨強冷空氣來襲!多地氣溫將...

中國互聯網違法和不良信息舉報中心

中國互聯網違法和不良信息舉報中心